What Happens When You Stop Running From Yourself

It was an eerie atmosphere that very first morning of my Vipassana meditation course; to hear the gong at 4am, step out into the icy cold darkness outside of the dorm, the moon lighting up the snow on the ground in silver, and the footsteps of the other participants crunching behind me on the walk to the meditation hall. I remembered I could neither talk to nor look at them, and that I was in for 10 days of sitting with my mind, for 10 hours a day. I also remembered the concerned expression on my parents’ faces the day before, when they had asked me, trying to be interested, but not able to hide their confusion: “and.. why? Do you do this?”

I had struggled to explain. Sure, I could have quoted the studies, the many examples of scientists proving reduced anxiety, improved sleep, or increased empathy from meditation. But the real reason was this: I had tapped into this new quality to life recently – and I wanted more of it. Well into my mid-20s, I had bought into the cultural myth that fulfillment is to be found in certain external circumstances. I had rushed through life’s activities on autopilot, trying to bring about certain experiences or seek out certain places to imbue life with meaning. Peace seemed always just around the corner, always just one thought away. Unexpectedly, meditation, as well as a number of psychedelic experiences, revealed to me that I’d been had: that that the constant undercurrent of mild anxiety was not normal life, and that my mind was not me. There appeared this other, totally new dimension to life, that no one had told me about: Being. It’s impossible to unsee.

So here I was, a declared “atheist”, following a path laid out by the Bhudda. Vipassana means “to see things as they really are.” This ancient technique, discovered by Siddhartha Gautama (aka “the Buddha”), aims to liberate us from suffering by uprooting its causes at the deepest level of the mind—our clinging to pleasant experiences and aversion to unpleasant ones. The idea: it is not what life presents to us that makes us happy or unhappy, it is our reactions to it. The method has been preserved over 2,500 years in the far East, and finally popularized globally by S.N. Goenka since the 70s. The courses are rigorous: 10 days of voluntary confinement, and intense meditation totaling 10 hours daily. The strict schedule includes simple vegetarian meals and enforced “noble silence”—no speech, gestures, or eye contact—except for questions to teachers.

Despite the harshness, Vipassana is not a religion or cult; The Bhudda was never interested in establishing “Bhuddism”. There is no leader, and no one profiting from the courses financially in any way. They are offered for free, based solely on donations from people that have previously completed the course and want to offer a chance for mental freedom to someone else. The method was given to other people by the Bhudda out of compassion, and it still retains this quality of being a ‘gift’ – up to you to take or leave. All teachers and staff on site are volunteers. Most importantly, we were repeatedly encouraged to keep only the aspects of the teaching that speak to us, and commit ourselves to the method only if we see real improvements in our own lives. Vipassana is not a teaching to be believed, it is a method to be practiced. I decided to give it a shot.

As I settled into my meditation cushion amongst the one hundred or so other participants, I felt a strange relief at what lay ahead of me, a kind of joyful apprehension of 10 days of doing nothing – truly nothing. Ten days of having nothing to say, and nothing to respond to, no one to be.

It is fascinating how long it takes for the mind to settle into this reality. Before moving into the actual Vipassana method, the entire first three days of the course are dedicated to quieting down the ‘monkey mind’– which has the habit of jumping from one thought to the other, often completely unrelated, as if hurrying from one branch to the next. Quieting the ‘monkey mind’ is like taming an animal – you can try to beat it into stillness with angry self-constraint, but then it will never be your friend. Its better to sit with it, quietly and calmly, until it slowly, gradually, begins to settle. Its like an agitated body of water – trying to control which way the waves go will only stir them up anew. The only way to calm water is to hold still.

I never before had the chance to observe what happens over the course of thirty hours of almost uninterrupted observation of my internal world: I experienced my own mind as a vast space, like a round sphere with permeable boundaries. In the middle of that sphere: I. Around me, my experiences – and those include my thoughts. They appeared and disappeared into and out of the sphere, some lingering and tugging at me for a while, others just there an instant. Some reached very near the center – loud, powerful, seductive. Those thoughts felt like they had a pull, and those were the ones that, over and over, would just grab me and take me with them.

I noticed my thoughts pass through different subject matters – the ones with the highest emotional charge came first. Relational matters, followed by organizational ones. By day three, my mind was hijacked by the meditation itself – ruminating about the increasing physical pain that was building up in my back, running through all possible seating positions, and wondering with increasing frequency and panic how on earth I was going to survive this.

Thankfully, I had some experience in meditation, and understood that all these thoughts didn’t make it any less successful – in fact, there is no such thing as being good or bad at meditation. It is a common misunderstanding that meditation is all about trying to empty our minds, that its about thinking as little as possible. Instead, it is about noticing when we got distracted, and returning to the object of concentration (in this case, the breath), over, and over, and over again, with gentle self-compassion. The moment we notice, we are present. We are conscious. And we begin again. This way, we slowly de-identify from our thoughts – which are nothing but conditioned behavior patterns – and instead identify with the calm presence behind them, regaining a sense of agency and peace over own lives.

In a Vipassana course, however, there is an additional challenge to simply exercising patience: the intense physical trial of sitting up for 10 hours straight for 10 days. I felt somewhat prepared: Yin Yoga had taught me to endure discomfort. But this pain pushed my limits. Chairs were permitted only for elderly people or those with special conditions, and once my left foot fell asleep in my cross-legged seat so completely I feared it was dead flesh. But a sharp pain below my left shoulder-blade soon muted out everything else. Shooting up into my neck and down into my back, it was difficult to stay in meditation and not abandon.

Peace, by day three, was nowhere to be found: my deep, unnoticed aversion towards the pain unfolded in an intense, internal struggle of anger. Every three seconds thoughts like ‘This is insane, they are crazy, this is too much, what is this good for!’ yelled through what felt like the big empty hall of my mind. But here begins the true practice of Vipassana: non-reactivity.

On day four, the course moves into the Vipassana method: the methodological scanning of body sensations. At the same time, a new rule is imposed: for at least one hour at a time, no movement. At all. Don’t shift your feet when they start falling asleep, don’t roll or pull down your shoulders when they ache, don’t scratch your nose when it tickles. I gave it a shot – and it changed everything. It had been my constant internal rejection of the sensations and my unconsious movements against them that had kept the suffering alive, and even the sensations themselves. Once something in me decided to just let it happen, to just let myself sink into pure observant awareness, it didn’t bother me anymore. It just was. Until it wasn’t. By the end of day four, the intense pain between my shoulder blades had disappeared. I could sit more or less comfortably and without any fear for the remaining 60 hours of meditation in this course. This gave me motivation and a deepening trust to give the other aspects of the teaching their fair chance as well.

Working with physical pain is a key component of a Vipassana course. It isn’t there to torture us or train our willpower, it is there to help us discover a hidden door at the depth of our psyche: if we step though, we find the mechanisms by which a neutral experience of the senses is transformed into a mental one laden with judgment. One that we reject or want more of. And we find also that, at this level of awareness, we are free to intervene.

By day five, I felt like I was in something like “present-bootcamp” – at times, my impatience grew almost overwhelming. Every little stimulus that my sharpened perception was picking up on – my stomach growling with hunger, someone sneezing on the other side of the room – sent me down an inner tantrum. But then again, I still had 7 ½ hours ahead of me that day, or 6 ½, or 5 ½… and eventually, it began to sink in: it is not by counting down that I was going to get through these. It was only by returning to the here and now. Only by observing my impatience like I had observed anything else so far. Only by surrendering to what was, over and over and over again. And critically, what I learned in Vipassana is how to do this: by pouring myself into my physical sensations.

It is impossible to feel something, and judge it at the same time. This is true for an aching knee as much as a pleasant vibration: the moment you think about it, you’ve left it; the moment you’re fully with it, you accept it. And in those moments, all agitation dissipates. At first, it is a constant back and forth – but each moment in presence is timeless. Each moment in presence is eternal. A Vipassana course leaves enough time to truly familiarize ourselves with this unusual state: equanimity. And what a liberation it is.

Halfway through the course, after a good 50 hours of meditation, it became clear that a true transformation had started taking place in me. In the vast sphere of my mind, I could now hear beyond the loud, seemingly important thoughts that had cluttered the center at first: there were unfinished phrases, moments and faces, floating melodies. Even further beyond, in the very distance, an even more subtle but constant activity: sparks of ideas, unfinished concepts, vague emotions. My mental pond had settled enough for me to see the ground. Creative ideas emerged from the depths—paintings, book plots, business models—so original I couldn’t understand their source. Perhaps it’s true that true creativity springs from a deep calm?

My senses, too, had sharpened. A cough from across the room would shake my body like an earthquake, and the intense smell of pealing clementines in during lunch breaks became my greatest delight. But the transformation was most evident when I was going to bed: laying in the dark, no music, no book, no phone anywhere near, I found my mind clear. Tranquil like a frozen lake. This was a completely new experience to me. At times, I had even used sleeping aids in the past, to finally force an unrestful sleep behind over my anxious rumination.

Now I went to bed, whether already sleepy or not, and felt no anxiety about whether or not I would sleep – after 10 hours of it that day, what would be so bad about just being with my mind a little while longer? I was entirely content with just laying there in the dark, enjoying feeling connected to the sensations in my body until sleep would eventually come.

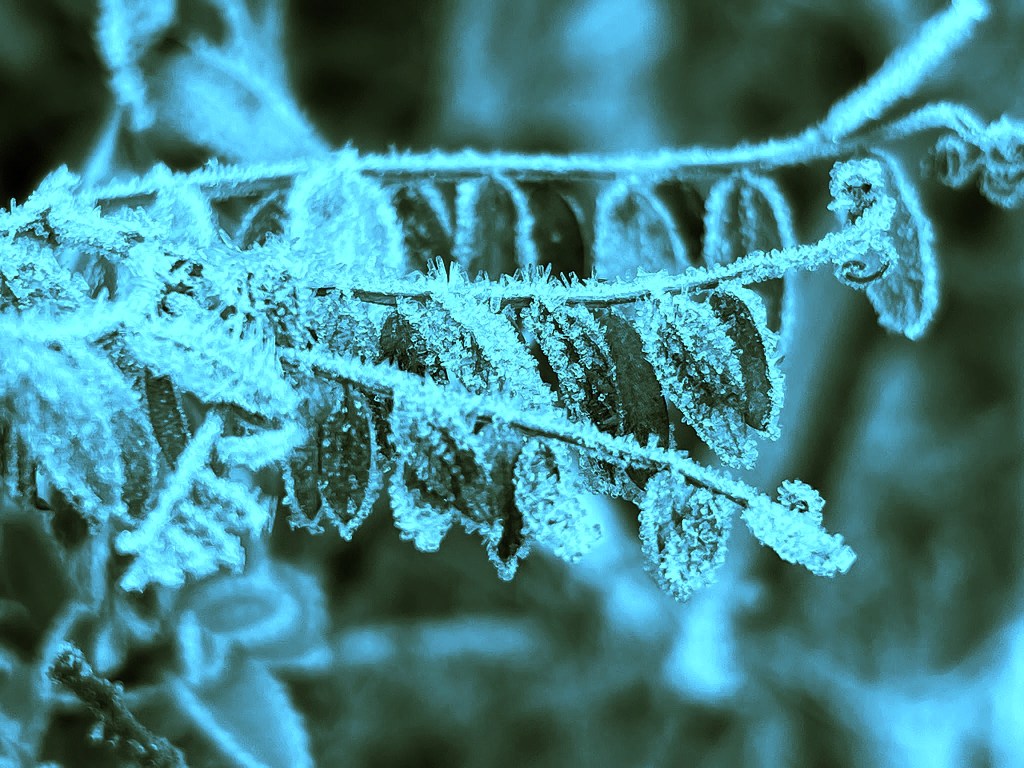

At daytime, in between meditations, I walked the snow and the icy forest trails in quietude, feeling an immense charge of appreciation at such simple things as a frozen leave, or the crisp air on my skin. One day, I noticed a frozen flower, an incredibly delicate sculpture of ice. I placed it on a snowed-in bench. I hoped it would lift the others’ spirits, like it had lifted mine. When I returned, other women had added frozen pine-cones, colorful barks, and other works of art that nature had come up with. Little by little, we created a small museum for each other, the museum of “natural beauty”.

Gestures like this moved me to tears. There was no direct interaction with the other women, we didn’t know each others’ names or stories. But the genuine well-wishing for each other was laden in the air. Why did this do so much to me? In ordinary life, could there be just as much kindness around me and more, and I just hadn’t noticed it?

However, it’s day seven and eight, the say, when things get really tough. And this seemed to be true. On a regular basis now, I heard someone shift and leave the meditation hall in tears. People were going through it, and I was too. I had left random distractions and my struggles with physical pain far behind, but the technique now took me working with much subtler cravings and aversions: my emotions. I suddenly became hyper-aware of that faint, but constant tension somewhere around my diaphragm: anxiety. We had been warned: it takes for the water to settle for the monsters to emerge; and mine was this constant companion.

It was a pattern I knew all too well: I was in it for the good times. Wanting certain feelings but not others had imbued my life with a constant quest for pleasure, and the pleasant moments with an ever-present fear – because nothing lasts forever. And wasn’t I supposed to feel peaceful here? These guys on Youtube had spoken about states of ecstasy and explosive bliss. Their spiritual materialism had made its way into my ambitious mind, and I thought “I’ll never be free”. In a growing spiral of disappointment and self-victimization, all I could feel was “anxiety”, and I hated it.

This evening, for the first time, I sought out the teacher, and asked her for help. “This anxious feeling in my chest” I said. “ I want to accept it, but I can’t. How can I accept something I can’t accept?”. “Just accept it”, she answered, and I was pissed. Thanks for nothing. Other people too had felt that psychological support in a Vipassana course is, at best, minimal. The code to real peace is cracked inside oneself, and oneself only, seems to be the idea. I heard of some breaking rules in order to support others, and its true that compassion has its place on this path. The one time I overslept, and one of my roommates decided to break her vow to shake me awake for meditation, I was filled with warmth and gratitude all day. And it was conducive. However, for me, the complete self-reliance ended up paying off.

I truly can’t explain how it happened – in just the same way our mind cannot understand what presence really is – only we can. But after 20 hours straight of trying to bring about “acceptance”, I suddenly let go. I surrendered. I was done rejecting the only life available to me – the one I lived right now. I was done trying to control. It happened the moment that “anxiety” became just a pressure, that labels became sensations. I felt like a body full of water in which a drop of ink falls – spreading peace and contentment throughout every part of me. It was still there, that sensation, but now it was simply experience. It was a shift in identification. “I” was no longer anxious, and annoyed by that – “I” was simply conscious. And “I” was spacious and still.

And here, I started to understand: it is not the experiences themselves we are afraid of, it is our own emotions, our reactions, to them. We aren’t scared of an exam, we are scared of discomfort. We aren’t scared of rejection, we are scared of feeling embarrassed. We aren’t just scared of losing someone we love, we are also scared of the crushing sadness. And for much of my life, I was anxious about anxiety. I understood the vicious cycle – intellectually; and tried to “accept” my way out. But acceptance is not found in the mind. It is found in the body. It is found by returning our awareness home.

“With this dimension comes a different kind of ‘knowing’. A knowing that that does not destroy the mystery of life but contains a deep love and reverence for all that is. A knowing of which the mind knows nothing.” – Eckart Tolle

And this, it dawned on me, is what “presence” really means. The present, so teachers and prophets since ancient times have been telling us, is where our entire life unfolds; where all its mystical depth is to be found. Yet my mind had turned even presence itself into a concept to think about. Before Vipassana, I tried to cultivate presence constantly thinking about what I was currently doing – and wondering why that didn’t bring peace. Despite my efforts, a feeling of detachment from my own self remained, and I had started to grow defeated about not ‘understanding’ what life was all about. Now I felt, with a clarity that blew all thoughts to pieces, that my mind never will. We cannot understand the truth. We can only be it. Life is about living it, and living happens in our bodies.

This type of equanimity doesn’t mean that we experience less happiness, or that we remove intensity from our joy or love. Not being attached doesn’t mean we no longer care. What revealed itself to me is that peace, joy and love are our natural states of being, and what we remove through meditation is the negativity that obscures it. When previously, joyful moments always had this tint of fear in them, that faintly ticking clock, I finally learned how to be with them fully. “Anica” – everything in the universe arises and passes, and we can learn to be in flow with that.

On day ten, the final day of the course, an excited, jubilating buzz seemed to fill the meditation hall. In order to help us transition back into the more (inter-)active parts of our lives, the silence was broken between meditations. It was funny how, at first, no one said a word – or maybe no one wanted do. For a few hours into the day, me and the other participants remained in silence voluntarily – now sometimes passing each other with a timid smile. I wasn’t willing to give up my inner sanctuaries just yet. But once the dam was broken, there was no stopping the floods. The evening breaks were filled with excited conversations. “From noble silence to noble chatter” S.N. Goenka called this day.

But more importantly, on day ten, we learned what all meditating was really about: love. Rather than sitting in the Vipassana-technique, we now learned the final essential from the Bhuddist tradition: “Metta-meditation”. Metta means “loving kindness”, and is intended to grow our capacity for love and compassion, to incline the mind towards kindness. It means wishing well without expecting anything in return – and isn’t that what true love really is?

From now on, every meditation sitting was to end with a few minutes of wishing well on ourselves and other beings – on all other beings. And here, the true purpose of Bhuddist meditation was revealed: it is not to relax ourselves, neither to make us happy – these are welcome side-effects. It is to become kind.

Concentration and equanimity serve a goal: to awaken the compassion rooted in recognizing our shared wish for happiness and for freedom from suffering. Sitting in introspection is not a selfish act of isolation – it is the access to true connection. With kindness as our goal, rather than turning away from the world, meditation is an act of turning towards it. To me, it felt like all the meditating before these final minutes of Metta were nothing but preparations for this ultimate aim. Feeling more connected to others, making life less about myself and myself less the center of the universe, making instead both others’ grievances as well as others’ joy my own – that is ultimately what has started to really “free” me.

Leaving the course, I didn’t feel like I had reached an endpoint. Rather, I had planted a fragile seed that would require daily nurturing. In times of enormous change and uncertainty on our planet, Vipassana has gifted me tools to surf life’s ups and downs rather than trying to force only the good times. It is becoming easier to greet each moment with curiosity rather than being captive to future fears. My progress unfolds in small steps – when anger that once burned for hours now dissipates sooner; when presence returns more quickly after distraction; when kindness becomes default rather than effortful practice. It’s an ongoing journey.

The path leads beyond concepts into direct experience— living presence embodied in breath, body sensations, acceptance, and love. For those willing to embrace its rigor with a leap of faith, Vipassana offers timeless wisdom for healing our minds and connecting our hearts, on this shared journey toward freedom.

Die Kunst des Nichtstuns: Meine 10 Tage in Stille

Was passiert, wenn du aufhörst, vor dir selbst davonzulaufen

Die Atmosphäre war mysterös an diesem ersten Morgen meines Vipassana-Meditationskurses; der Gong, der um 4 Uhr morgens über das Gelände tönte, die eisig kalte Dunkelheit, in die ich vorsichtig hinaustrat, das Mondlicht, das silbern vom Schnee reflektierte, die knirschenden Schritte der anderen Teilnehmer hinter mir im Schnee. Mir fiel ein, dass ich nicht mit ihnen sprechen durfte, weder durfte ich sie ansehen. Ich hatte 10 Tage allein mit meinem Geist vor mir, für 10 Stunden am Tag. Der Gesichtsausdruck meiner Eltern ging mir durch den Kopf; am Vortag hatten sie versucht, es zu verstehen, ihre Verwirrung aber nicht verbergen können: „Und… warum? Machst du so etwas?“

Ich hatte Mühe gehabt, mich zu erklären. Klar, ich hätte die vielen Studien der letzten Jahre zitieren können, die belegen, dass Meditation Angst reduziert, den Schlaf verbessert oder die Empathie steigert. Doch der eigentliche Grund war ein anderer: ich hatte vor einiger Zeit diese neue Seite des Lebens entdeckt, diese völlig andere Dimension – und ich wollte mehr davon. Bis in meine mittleren Zwanziger hatte ich dem kulturellen Mythos geglaubt, dass das Glück in den äußeren Umständen des Lebens zu finden sei. Auf Autopilot eilte ich durch mein Leben, versuchte bestimmte Erfahrungen zu haben oder Orte zu finden, die meinem Leben Bedeutung verleihen würden. Erfüllung schien immer gleich um die Ecke auf mich zu warten, immer nur einen Gedanken von mir entfernt. Das Hamsterrad brannte mich aus, und völlig unerwartet zeigten mir mir Meditation und einige psychedelische Erfahrungen: ich war einer Illusion hinterhergelaufen. Diese konstante Anspannung, unbemerkt, doch immer im Hintergrund, war in Wirklichkeit nicht einfach normales Leben, und meine Gedanken waren nicht ich. Eine ganz neue Dimension des Lebens offenbarte sich hinter all dem Tun – eine, von der mir niemand je erzählt hatte: Sein. Einmal gespürt lässt es sich nicht mehr vergessen.

Da stand ich also, selbsterklärte “Atheistin”, und fand mich plötzlich auf einem Pfad, den der Bhudda vor Jahrtausenden gelegt hatte. Vipassana bedeutet „die Dinge sehen, wie sie wirklich sind“. Diese uralte Technik, entdeckt von Siddhartha Gautama (alias „der Buddha“), hat das Ziel, uns von Leiden zu befreien – indem wir in der Tiefe unseres Geistes die Ursachen entwirren: unser Festhalten an angenehmen Erfahrungen und unsere Abneigung gegen unangenehme. Die Idee dahinter: Es sind nicht die Erfahrungen des Lebens selbst, die uns glücklich oder unglücklich machen – sondern unsere Reaktionen darauf. Die Methode wurde über 2.500 Jahre im Fernen Osten bewahrt und seit den 70er Jahren weltweit durch Vipassana-Lehrer S.N. Goenka verbreitet. Die Kurse sind hart: 10 Tage freiwilliger Freiheitsentzug, mit insgesamt 10 Stunden Meditation täglich. Der strikte Tagesablauf umfasst vegetarische Mahlzeiten und das „edle Schweigen“ – keine Konversation, kein Blickkontakt, keine Gesten zwischen TeilnehmerInnen – nur Fragen an die Lehrer sind erlaubt.

Trotz der Härte ist Vipassana weder Kult noch Religion; Bhudda war nie daran interessiert, den “Bhuddismus” zu gründen. Es gibt keinen Anführer, und niemanden, der finanziell von den Kursen profitiert. Sie sind völlig kostenlos, finanziert aus freiwilligen Spenden von all denen, die schon einmal einen Vipassana-Kurs gemacht haben und den Wunsch haben, jemand anderem eine Chane auf geistige Freiheit zu ermöglichen. Der Bhudda lehrte Vipassana aus Mitgefühl, und die Methode behält bis heute diese Qualität eines “Geschenks” – du kannst es annehmen, oder nicht. Alle Lehrenden und MitarbeiterInnen auf dem Kursgelände sind Freiwillige. Vor allem aber wurde uns immer wieder geraten, nur die Aspekte der Lehre anzunehmen, die für uns selbst sinnvoll erscheinen; nur dann sollten wir Vipassana in unser Leben integrieren, wenn wir echte, handfeste Verbesserungen in unserem eigenen Leben beobachten können. Vipassana ist keine Philosophie, an die man glauben soll; es ist eine Technik, die man praktizieren soll. Ich gab der Sache eine Chance.

Als ich mich gemeinsam mit den etwa einhundert anderen TeilnehmerInnen auf mein Meditationskissen setzte, überkam mich ein unerwartetes Gefühl der Erleichterung; eine Art Vorfreude auf 10 Tage Nichtstun – wirklich Nichts. 10 Tage, an denen ich nichts zu sagen hatte, auf nichts zu reagieren hatte, niemand zu sein hatte.

Es ist faszinierend wie lange es dauert, bis der Geist sich auf diese Realität einlässt. Bevor die eigentliche Vipassana-Technik beginnt, widmen sich die gesamten ersten drei Tage des Kurses auf die Beruhigung des „Affengeistes“ (“monkey mind”) – er hat die Gewohnheit, von einem Gedanken zum nächsten zu springen, wie ein Äffchen von Ast zu Ast. Den „Affengeist” zu beruhigen gleicht dem Zähmen eines wilden Tieres – man kann ihn mit Wut und Strenge in die Stille zwingen – doch dann wird er nie dein Freund sein. Besser ist es mit ihm zu sitzen, still geduldig, bis er zur Ruhe kommt – bis sich eine Beziehung entwickelt. Es ist wie mit Wasser – versucht man, die Wellen mit Gewalt in die eine oder andere Richtung zu lenken, rührt man sie nur von neuem auf; nur wenn man still hält wird das Wasser sich glätten.

Noch nie zuvor hatte ich die Chane zu beobachten was passiert, wenn ich dreißig Stunden so gut wie ununterbrochen meinem Inneren meine volle Aufmerksamkeit schenke: ich erlebte meinen Geist als weiten Raum, wie eine runde Sphäre, jedoch ohne klare Grenzen. In der Mitte der Sphäre: Ich. Um mich herum, meine Erfahrungen – und dazu gehörten auch meine Gedanken. Sie tauchten auf, und verschwanden wieder; manche klebrig, aufdringlich, in der Sphäre für eine lange Zeit, andere nur da für einen kurzen Augenblick. Manche reichten sehr nah an das Zentrum – an das Ich – laut, mächtig, verführerisch. Diese Gedanken hatten einen Sog. Immer und immer wieder rissen sie mich einfach mit sich mit.

Mir wurde bewusst, dass sich meine Gedanken durch verschiedene Themen bewegte – die mit besonders starker emotionaler Ladung kamen zuerst. Beziehungsfragen, dann solche organisatorischer Art. Am dritten Tag waren meine Gedanken dann voll und ganz von der Meditation selbst eingenommen: ich dachte angespannt über den zunehmenden Schmerz in meinem Rücken nach, spielte fieberhaft alle möglichen Sitzpositionen durch, und fragte mich, mit wachsender Panik, wie um Himmels Willen ich das hier überleben sollte.

Zum Glück hatte ich schon ein wenig Erfahrung mit Meditation und hatte verinnerlicht, dass all diese Gedanken meine Meditation nicht weniger “erfolgreich” machten – tatsächlich gibt es so etwas wie “gut” oder “schlecht im Meditieren Sein” gar nicht. Es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass es beim Meditieren darum geht, den “Kopf frei zu kriegen”, so wenig zu denken wie möglich. Stattdessen geht es darum zu bemerken, wenn wir von Gedanken abgelenkt worden sind, und zum Objekt unserer Konzentration zurückzukehren (in diesem Fall, der eigene Atem) – wieder, und wieder, und immer wieder. Das Entscheidende dabei ist Geduld, das Mitgefühl für sich selbst. In dem Moment, in dem wir die Ablenkung bemerken, sind wir präsent; sind wir bewusst. Und wir fangen von vorne an. Auf diese Art lösen wir uns langsam von unseren Gedanken, gewinnen Distanz – und identifizieren uns stattdessen mit der stillen Präsenz, die dahinter liegt.

Doch in einem Vipassana-Kurs gibt es neben dem Geduld-Üben noch eine andere Herausforderung: die extreme physische Belastung, die es mit sich bringt, zehn Stunden am Tag für zehn Tage aufrecht auf dem Boden zu sitzen. Ich hatte geglaubt, ich sei vorbereitet: durch Yin Yoga übe ich mich schon seit einiger Zeit darin, auch mit Unbehagen präsent zu bleiben. Doch dieser Schmerz brachte mich an meine Grenzen. Stühle sind nur für ältere TeilnehmerInnen oder unter Ausnahmen erlaubt, und einmal schlief mein Fuß so vollkommen in meinem Schneidersitz ein, dass ich befürchtete, er sei permanent abgestorben. Doch der stechende Schmerz hinter meinem linken Schulterblatt übertönte bald alles andere; er schoss hoch in den Nacken und hinab in den Rücken – es fiel schwer nicht aufzugeben.

Friede, an Tag drei, war weit und breit nicht zu finden: meine tiefe, unbemerkte Abneigung gegen den physischen Schmerz entfaltete sich in meinem Inneren als Wut. Aller paar Sekunden schossen Gedanken wie “Das ist doch verrückt! Die spinnen doch! Das ist zu viel! Was soll das bringen!” durch meinen Kopf. Doch hier beginnt die eigentliche Praxis von Vipassana: Nicht-Reagieren.

Am vierten Tag des Kurses stiegen wir nun endlich in die Vipassana-Methode ein: das systematische Scannen des Körpers und seiner Empfindungen. Zur gleichen Zeit wurde eine neue Regel eingeführt: absolutes Stillhalten, für immer mindestens eine Stunde am Stück. Nicht die Füße bewegen, wenn sie einschlafen, nicht die Schultern bewegen, wenn sie schmerzen, nicht die Nase kratzen, wenn sie juckt. Ich probierte es – und das veränderte alles. Es war meine konstante innere Ablehnung bestimmter Empfindungen gewesen, die mein Leiden am Leben gehalten hatten – und auch die Empfindungen selbst. Sobald etwas in mir los ließ, sich entschloss, es einfach geschehen zu lassen, neutraler Beobachter zu werden – störten mich plötzlich nichts mehr. Die Empfindungen waren weder gut noch schlecht, sie existierten einfach – bis sie nicht mehr existierten. Am Ende des vierten Tages war der zuvor zu intensive Schmerz zwischen meinen Schulterblättern vollständig verschwunden. Ich konnte mehr oder weniger komfortabel sitzen und mich ohne Angst auf die verbleibenden 60 Stunden des Kurses einlassen. Das gab mir Motivation, und ein vorsichtig wachsendes Vertrauen, auch den anderen Aspekten dieser bewährten Lehre eine echte Chance zu geben.

Körperlicher Schmerz ist zentraler Bestandteil eines Vipassana-Kurses. Er soll weder Folter sein noch Willensprüfung, sondern dient als Wegweiser zu einem verborgenen Mechanismus tief in unserer Psyche: der Verwandlung von neutralen Sinneswahrnehmungen in Erfahrungen mit Bewertung, Erfahrungen die wir entweder mögen oder ablehnen, von denen wir entweder immer mehr wollen oder davon laufen. Wenn wir diesem Wegweiser folgen finden wir heraus, dass wir in diesen Prozess eingreifen können.

Am fünften Tag angekommen fühlte ich mich als sei ich im “Jetzt-Bootcamp”. Meine Ungeduld wurde nun zeitweise fast unerträglich. Jeder kleinste Reiz, den meine geschärften Sinne aufschnappten – mein eigenes Magenknurren, ein Nieser am anderen Ende des Raums – löste einen inneren Wutausbruch aus. Aber was sollte ich machen – ich hatte an diesem Tag ja immer noch 7 1/2 Stunden Meditation vor mir, und dann 6 1/2, und dann 5 1/2… bis irgendwann der Groschen zu fallen begann: durchs Herunterzählen würde ich es niemals durch diese Stunden schaffen. Das würde ich nur, wenn ich meine Ungeduld beobachtete, so wie ich alles andere zuvor beobachtet hatte; nur, wenn ich mich dem Was-ist vollkommen hingab – wieder, und wieder, und immer wieder. Der einzige Ausweg war das Hier und Jetzt. Und das Entscheidende, das ich bei meinem Vipassana-Kurs lernte, war wie ich das tue: indem ich mich voll und ganz meinen körperlichen Empfindungen übergebe.

Es ist unmöglich, etwas zu fühlen und gleichzeitig zu bewerten. Das gilt für ein schmerzendes Knie ebenso wie für eine angenehme Vibration im ganzen Körper: in dem Moment, in dem du über die Empfindung nachdenkst, hast du sie verlassen; in dem Moment, in dem du dich voll und ganz auf sie konzentrierst, bist du eins mit ihr. In diesem Moment akzeptierst du sie. Und in diesen Momenten, so wurde mir klar, verschwindet jedes Unbehagen. Am Anfang ist es ein ständiges Hin- und Zurück, ein ständiges Ein- und wieder Auftauchen ins volle Bewusstsein. Doch jeder Moment im Jetzt ist zeitlos. Jeder Moment im Jetzt ist ewig. Ein Vipassana-Kurs ist so lang damit genug Zeit bleibt, sich langsam mit diesem neuen, ungewohnten Zustand vertraut zu machen: Gleichmut. Und was für eine Befreiung das ist.

Zur Halbzeit des Kurses, nach guten 50 Stunden Meditation, war klar, dass eine echte Transformation in mir begonnen hatte. In der weiten Sphäre meines Geistes konnte ich jetzt so viel mehr wahrnehmen als nur die lauten, scheinbar so wichtigen Gedanken, die am Anfang den Raum rund ums Zentrum bevölkert hatten: da waren unvollendete Sätze, wirre Momente und Gesichter, vage Melodien. Noch weiter im Hintergrund, in der Peripherie meines Geistes, entdeckte ich eine ständige Aktivität: Funken von Ideen, Impulsen und Konzepten. Mein mentaler Teich hatte sich so weit beruhigt, dass ich zum ersten Mal den Grund sehen konnte. Kreative Eingebungen tauchten aus der Tiefe auf – Gemälde, Buch- oder Geschäftsideen – alle so originell, dass ich die Herkunft nicht verstand. Ist es vielleicht wahr, dass die Quelle von wahrer Kreativität eine tiefe Ruhe ist?

Auch meine Sinne hatten sich geschärft. Ein Husten am anderen Ende des Raumes erschütterte meinen Körper wie ein Erdbeben, und der intensive Duft frisch geschälter Mandarinen entwickelte sich zu meiner größten Freude. Die größte Veränderung jedoch bemerkte ich, wenn ich mich abends ins Bett legte: dort in der Dunkelheit, keine Musik, kein Buch, kein Handy weit und breit, fand ich meinen Geist kristallklar. Still und friedlich wie ein gefrorener See. Das war eine völlig neue Erfahrung für mich: in der Vergangenheit hatte ich sogar ab und an Schlafmittel benutzt, um meinen Geist über die ängstlichen Grübeleien hinweg in einen rastlosen Schlaf zu versetzen.

Jetzt ging ich schlafen, ob müde oder nicht, und fühlte keine Angst davor ob der Schlaf kommen würde oder nicht – nach zehn Stunden davon am Tage wäre doch nichts dagegen einzuwenden einfach noch ein bisschen weiter bei mir selbst zu bleiben. Ganz zufrieden lag ich da und genoss ein Gefühl der Verbundenheit mit meinem Körper bis der Schlaf irgendwann kam.

Am Tag zwischen den Meditationen wanderte ich schweigend durch den verschneiten Wald, erfüllt von einer tiefen Wertschätzung für so scheinbar banale Dinge wie ein gefrorenes Blatt oder das Gefühl der klirrend kalten Luft auf meiner Haut. Eines Tages entdeckte ich eine gefrorene Blume – ein wahnsinnig filigranes Kunstwerk der Natur. Ich legte sie auf einer der tief verschneiten Bänke am Wegrand, damit auch die anderen Frauen sie sehen würden. Ich hatte die Hoffnung, dass die Eisblume auch die anderen aufheitern würde, so wie sie es für mich getan hatte. Als ich zurückkam hatten die anderen gefrorene Tannenzapfen hinzugelegt, bunte Rinden, und andere Kunstwerke der Natur. Stück für Stück bauten wir gemeinsam ein kleines Museum auf, das “Museum der Schönheit”.

Gesten wie diese hatten die Macht, mich zu Tränen zu rühren. Es gab keinerlei Interaktion mit den anderen Frauen; wir kannten nicht die Namen der anderen, weder kannten wir ihre Geschichten. Doch das Wohlwollen füreinander lag förmlich in der Luft. Warum berührte mich das so sehr? Gibt es im “normalen Leben” vielleicht genauso viel Freundlichkeit rund um mich herum, und ich bemerkte es nur nie?

Doch es sind Tage sieben und acht, so sagen sie, wenn es wirklich hart wird. Und so war es. Immer wieder hörte ich nun während der Meditationen wie jemand aufstand und in Tränen die Halle verließ. Viele von uns machten etwas durch – und ich tat es auch. Ich hatte zwar die ständigen Ablenkungen durch Gedanken oder den Kampf mit dem physischen Schmerz weit hinter mir gelassen, doch die Technik forderte mich jetzt zu viel subtileren Verlangen und Aversionen heraus: meinen Emotionen. Plötzlich nahm diese subtile, aber ständige Spannung irgendwo in meinem Brustbereich mein gesamtes Bewusstsein ein: Nervosität.1 Wir waren gewarnt worden: erst wenn die Wasser sich beruhigen kommen die Monster an die Oberfläche, und meines war die Angst, meine ständige Begleiterin.

Ich kannte dieses Muster nur zu gut: ich wollte nur die guten Zeiten. Ich wollte bestimmte Gefühle, aber nicht die anderen, und das verwandelte mein Leben in eine ständige Jagd nach Vergnügen. Momente von Freude oder Genuss waren immer mit einer unterschwelligen Angst versehen – denn nichts hält für immer. Und sollte ich mich hier nicht wunderbar friedlich fühlen? Diese Typen auf Youtube hatten doch von Ekstase und Glückseligkeit gesprochen. Ich kenne diesen Trend des “spirituellen Materialismus”, doch er hatte sich trotzdem unbemerkt in meinen ehrgeizigen Geist gestohlen. “Ich werde wohl niemals frei sein”, dachte ich, und in einer Spirale aus enttäuschten Erwartungen und Selbstmitleid blieb einzig dieses Angstgefühl zurück – und ich hasste es.

An diesem Abend suchte ich zum ersten Mal die Lehrerin auf, ich brauchte Hilfe. „Dieses beklemmende Gefühl in meiner Brust“, sagte ich. „Ich will es ja akzeptieren, aber ich schaffe es nicht. Wie kann ich etwas akzeptieren, das ich nicht akzeptieren kann?“ – „Akzeptiere es einfach“, antwortete sie knapp. Ich war wütend. Danke für gar nichts. Psychologische Unterstützung bei einem Vipassana Kurs ist, so haben auch andere im Anschluss angemerkt, bestenfalls gering. Der Schlüssel zum Frieden liegt allein in einem selbst – so scheint die Devise. Manche brachen die Regeln, um heimlich einander beizustehen. Auch ich glaube, dass Liebe und Mitgefühl in Vipassana ihren Platz haben. Das eine Mal, das ich drohte, den Beginn der Meditation zu verschlafen, und eine meiner Mitbewohnerinnen ihren Schwur brach, um mich wachzurütteln, war ich den ganzen Tag von Dankbarkeit erfüllt – und das half mir. Doch letztlich zahlte sich die vollständige Selbstständigkeit für mich aus.

Ich kann nicht erklären, wie genau es geschah – genauso wie unser Verstand nicht verstehen kann, was Präsenz wirklich bedeutet, nur wir können das. Doch nach zwanzig Stunden von ununterbrochenem Versuch, „Akzeptanz“ zu erzwingen, ließ ich endlich los. Ich ergab mich. Hörte damit auf, das einzige Leben abzulehnen, das mir gegeben war – das im Hier und Jetzt. Ich war fertig damit vergeblich zu versuchen mein Leben zu kontrollieren. Es geschah in dem Moment, in dem aus „Ängstlichkeit“ ein reiner Druck wurde, aus Etikett reine Empfindung. Ich fühlte mich wie aus Wasser, und wie ein Tropfen Tinte, der sich gleichmäßig darin verteilt, durchströmte mich Zufriedenheit bis in jeden Winkel meines Körpers. Das Gefühl war immer noch da – doch es hatte sich in reine Empfindung verwandelt. Es war eine Frage der Identifikation – „Ich“ war nicht mehr „nervös“ oder „genervt davon“, „Ich“ war ganz einfach bewusst. Und „Ich“ war frei.

Und hier begann ich zu verstehen: es sind nicht die Erfahrungen des Lebens, vor denen wir Angst haben, es sind unsere Gefühle dazu, unsere Reaktionen darauf. Unser Leben spielt sich im Inneren ab. Wir haben keine Angst vor einem Test – wir haben Angst vor dem Unbehagen. Wir haben keine Angst davor, abgelehnt zu werden – wir haben Angst davor, wie wir uns danach fühlen würden. Wir haben nicht nur Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren – wir haben auch Angst vor dem überwältigenden Schmerz. Und für den Großteil meines bisherigen Lebens hatte ich Angst vor der Angst. Ich hatte diesen Teufelskreis schon lange verstanden – intellektuell; und ich hatte versucht, ihn mit Akzeptanz zu brechen. Doch Akzeptanz finden wir nicht im Geiste, wir finden sie im Körper. Wir finden sie, indem wir unser Bewusstsein nach Hause bringen.

„Mit dieser Dimension kommt eine andere Art des ‚Wissens‘ – ein Wissen, welches das Geheimnis des Lebens bewahrt und eine tiefe Liebe und Ehrfurcht umfasst für alles das ist; eines Wissen, von dem der Verstand nichts versteht.“

— Eckhart Tolle

Und das, so wurde mir langsam klar, ist es, was „Präsenz“ wirklich bedeutet. Das Jetzt, so sagen uns Lehrer und Propheten aller Kulturen schon seit Urzeiten, ist wo sich unser gesamtes Leben abspielt, wo all die Magie und Tiefe zu finden ist, nach der wir ständig streben. Und doch hatte es mein Geist geschafft, das Jetzt selbst in ein Konzept zu verwandeln – und Konzept, über das man nachdenken muss. Vor meinem Vipassana-Kurs versuchte ich fieberhaft Präsenz herbeizuführen, indem ich darüber nachdachte, was ich grade tat; und mich fragte, wo denn der innere Friede blieb. Trotz meiner Bemühungen blieb da ein ständiges Gefühl von Distanz zu meinem eigenen Sein. Ich fühlte mich verloren, denn ich konnte den Sinn des Lebens nicht „verstehen“. Nun fühlte ich die Antwort, mit einer Klarheit, die all meine Gedanken irrelevant machte. Wir können nicht die Wahrheit nicht „verstehen“. Wir können sie nur sein. Das Leben ist zum Leben da – und Leben passiert im Körper.

Diese Art von Gleichmut bedeutet nicht, dass wir weniger Freude spüren, oder dass die Intensität von Liebe oder Glück abflachen. Sie heißt nicht, dass wir nichts mehr wollen oder nichts mehr anstreben. Gleichmütigkeit ist nicht das selbe wie Gleichgültigkeit. Was sich offenbarte war, dass Liebe und Glück in Wahrheit unsere Natur sind; was wir durch Meditation loslassen, sind jene negativen Schleier, die sie verdecken. Wo früher meine Glücksmomente stets von einer leichten Furch belegt waren – dieser tickenden Uhr – da konnte ich mich jetzt voll und ganz auf sie einlassen. „Anica“ – alles im Universum entsteht, und vergeht. Und wir können damit eins werden.

An zehnten Tag, dem letzten Tag des Kurses, erfüllte eine triumphierende Freude die Meditationshalle. Um uns bei der Rückkehr in unser normales, (inter-)aktives Leben zurückzuhelfen wurde das Schweigen zwischen den Meditationen aufgehoben. Und doch sprach zuerst niemand ein Wort. Vielleicht wollten wir nicht. Für einige Stunden blieben ich und viele andere TeilnehmerInnen weiterhin freiwillig still – und warfen uns nun auf den Waldwegen scheu ein Lächeln zu. Ich war noch nicht bereit, meine innere Ruhe aufzugeben. Doch als der Damm einmal gebrochen war konnte nichts die Fluten stoppen. Der Abend war gefüllt von lebhaften Gesprächen. „Vom edlen Schweigen zum edlen Geplauder“, nannte S.N. Goenka diesen Tag.

Doch viel wichtiger: am zehnten Tag lernten wir, worum es bei all dem Meditieren am Ende wirklich ging: um Liebe. Anstatt in der Vipassana-Technik zu sitzen, lernten wir jetzt den letzten wesentlichen Bestandteil der buddhistischen Tradition: die „Metta-Meditation“. Metta bedeutet „liebende Güte“ soll unsere Fähigkeit zu Liebe und Mitgefühl entfalten; unseren Geist Richtung Freundlichkeit ausrichten. Metta bedeutet, Gutes zu wünschen, ohne dafür im Gegenzug etwas zu wollen – ist es nicht das, was wahre Liebe wirklich ist?

Von nun an sollte jede unserer Vipassana-Meditationen damit enden, für einige Minuten uns selbst und anderen Wesen Gutes zu wünschen – allen anderen Wesen. Der Kern bhuddistischer Meditation kam zum Vorschein, der Sinn und Zweck all dieser Quälerei: es geht nicht darum, uns zu entspannen; es geht nicht darum, glücklich zu werden. Das sind willkommene Nebeneffekte. Es geht darum zu lieben.

Konzentration und Gleichmut haben einen heimlichen Zweck: sie erlauben in uns Mitgefühl, das Mitgefühl, das darin wurzelt, unser aller Wunsch nach Glück und Freiheit klar zu erkennen. Die innere Einkehr ist also kein Akt der egoistischen Isolation, sie ist unser Tor zur Empathie. Mit Güte im Blick ist Meditation kein Abwenden von der Welt, sondern ein Hinwenden zu ihr. Für mich fühlte es sich so an, als seien all die Meditationen vor diesen letzten Minuten der Metta nur Vorbereitungen gewesen für dieses höhere Ziel. Mich mit anderen verbundener zu fühlen, das Universum weniger um mich selbst kreisen zu lassen, die Gefühle anderer mehr als meine eigenen anzunehmen – das ist es, was wirklich begonnen hat, mich zu „befreien“.

Als ich den Kurs verließ hatte ich nicht das Gefühl, irgendein Ziel erreicht zu haben. Viel mehr schien mir, als hätte ich einen Samen gepflanzt – und er würde tägliche Pflege brauchen. In Zeiten von enormen Veränderungen und großen Unsicherheiten auf unserem Planeten hat mir Vipassana gezeigt, wie ich sowohl die Hochs als auch die Tiefs des Lebens annehmen kann. Es wird immer leichter, jedem Moment mit Neugier zu begegnen, anstatt mich von meinen Ängsten gefangen halten zu lassen. Meinen Fortschritt messe ich in kleinen Schritten – wenn meine Wut schneller verfliegt, wenn ich eine Ablenkung früher bemerke, wenn Freundlichkeit zur Gewohnheit wird.

Der Weg führt mich weg von Konzepten in die direkte Erfahrung – gelebte Gegenwart in Atem, Körper, Akzeptanz, und Liebe. Für alle, die bereit sind, ein Risiko einzugehen und für 10 Tage blindes Vertrauen zu üben bietet Vipassana ein zeitloses Geschenk: die Heilung unserer Geister und Verbindung unserer Herzen, auf unserem gemeinsamen Weg Richtung Freiheit.

- Ich finde das englische Wort “anxiety” viel passender für das Gefühl, das ich versuche zu beschreiben. Es scheint für mich keine gute deutsche Übersetzung zu geben. “Angst” ist etwas anderes, viel akuter; “Nervosität” kommt vielleicht etwas näher; “Angststörung” ist wohl der klinische Begriff. ↩︎

Leave a comment